東京のパワスポ

東京のパワスポ 関東随一のパワスポ・三峯神社は霊山に囲まれた古社

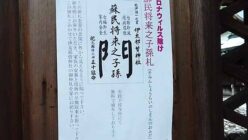

私の中で、関東で随一のパワースポットは秩父にある「三峯神社」です。秩父は律令時代から「武蔵国」の中でも繁栄していたようで、今も残る「秩父観音札所34カ所」の多くは戦国時代以前に建立されたお寺であり、秩父に多くの人たちの生活があったことを示しています。

東京のパワスポ

東京のパワスポ  世界遺産

世界遺産  世界遺産

世界遺産  東京のパワスポ

東京のパワスポ  一宮

一宮  東京のパワスポ

東京のパワスポ  国宝仏

国宝仏  国宝仏

国宝仏  行事と暦

行事と暦