何年分か溜め込んだ神社仏閣の資料を、辛うじてすぐに引き出せる程度にまで片付けました。写真資料はある程度せっせと整理していたのですが、重さ十何キロ分かまでに膨らんだ、紙資料とポストカードから目を逸らし続けることが無理になり、百均の事務用品コーナーとの間を何度か往復することで整理の無限ループから脱出することができました。ということで片付け記念の1号として、日本における「世界遺産第1号」をご紹介していきたいと思います。

法起寺の三重塔

敵国の日本がなかなか加盟できなかった

「世界遺産」とは、第2次世界大戦の連合国によって設立された国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)において、1972年に採択された世界遺産条約でリストアップされた文化及び自然遺産のことを指します。今年7月にトランプ米大統領がユネスコからの脱退を表明したことで(正式な脱退は来年)、揺れに揺れていますが、日本は先進国としては最後となる1992年に世界遺産条約へ批准、その翌年1993(平成5)年に文化遺産として「法隆寺地域の仏教建造物」と「姫路城」が、自然遺産として「屋久島」と「白神山地」が登録されました。もちろん今回は、「法隆寺地域の仏教建造物」についてご紹介していきたいと思います。

法隆寺・金堂の四隅には龍の像が絡みつく

最寄りの法隆寺駅から徒歩20分以上かかる法隆寺

「法隆寺地域の仏教建造物」とは、具体的には「法隆寺」と「法起寺」の建造物を指します。法隆寺は修学旅行先としても有名ですし、正岡子規の「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」という俳句とともに、日本人なら知らぬ人はいないだろうくらいのお寺ですよね。法隆寺という地名としても成立しているくらいなのですが、お寺自体は法隆寺駅から徒歩20分以上もかかるくらい公共交通機関とのアクセスは悪いです。

文化遺産として具体的には「世界最古の木造建築」であることが登録された要因です。法隆寺は推古天皇9(601)年に聖徳太子によって作られた斑鳩宮が元になっていると伝わります。お寺としては、607年頃に完成したようですが、現在のものは一度焼失後、天智天皇9(670)年に再建されたと伝わります。

法起寺は、法隆寺の北東1.5キロほど離れた場所にあるお寺で、「聖徳太子建立七大寺」のひとつであり、現在は706年に建立された三重塔が残っているのみですが、これは現存する日本最古の三重塔でもあります。

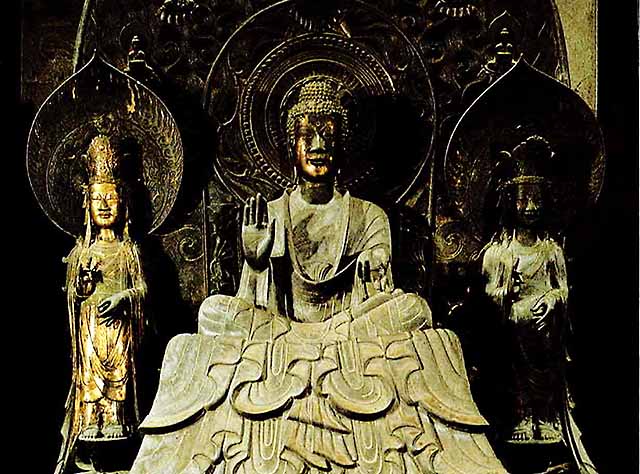

「釈迦三尊像」(ポストカードより)

聖徳太子も蘇我氏も子孫は絶滅

「世界遺産」登録は、建物に主眼がありますが、私としては法隆寺と法起寺には会社を休んででも訪ね拝顔するべき、と思える仏さまが多く鎮座しています。

法隆寺は、未だに多くの謎に包まれたお寺です。初の一万円札の絵柄に使用された聖徳太子でさえ、今さら存在自体を疑問視する声が上がったり、再建時期に対して不確実性が唱えられたり、斑鳩宮の場所に疑義を出す研究者までいるような現状(多くの場合、やっかみと嫉妬から生まれているのではないかと私は思っているのですが)については、聖徳太子の記録自体が曖昧すぎるのも原因のひとつと考えています。なにしろ子孫が絶滅していますし、対立していた蘇我氏も子孫が絶えています(というか姻戚なんですが)。加えて、仏教に対する対立で勝利したはずの聖徳太子+蘇我氏は滅亡、負けた物部氏の一族はのちに繁栄し、現在も各地の著名な神社の宮司を務めていたりします。というような面も、法隆寺が謎多き理由にあるのかもしれませんね。

五重塔の塑像・北面の涅槃像土(ポストカードより)

教科書でも有名な「釈迦三尊像」

法隆寺といえば、何よりも有名な飛鳥時代の国宝仏「釈迦三尊像」が挙げられますが、安置されている金堂の内陣には他にも薬師如来像、阿弥陀三尊像、吉祥天像など国宝・重文仏がずらりと並んでいます。特に「釈迦三尊像」を作造した仏師・鞍作止利(くらつくりのとり)は、渡来人だとされ飛鳥仏の多くを手がけました。以前ご紹介した飛鳥寺のご本尊もそうですね。止利の活躍が止まったのは蘇我氏の滅亡と関係があるようで、後世の仏像はまったく違ったものへと変化していきました。

金堂の隣に位置する日本最古の五重塔の心柱の下には仏舎利(釈迦の遺骨)が収められています。心柱の四方に作られた塑像には、釈迦の説話の場面が表現されていて、特に北面の涅槃像土(釈迦の入滅場面)は圧巻です。残念ながら、現在は外側から覗き込むことしかできないので、詳細はポストカードを見るしかありません。

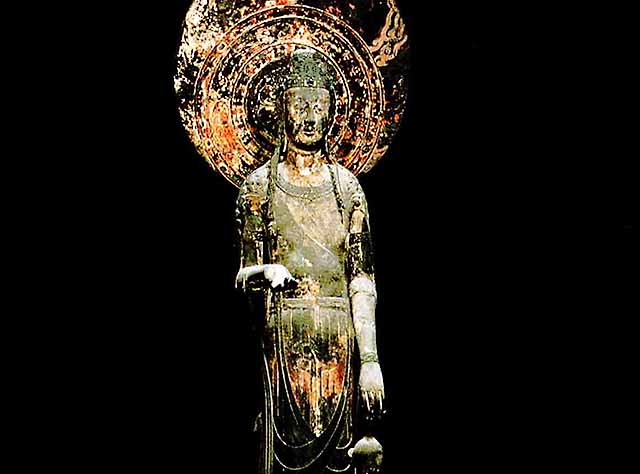

百済観音(ポストカードより)

8頭身の優美さを誇る「百済観音」

この他、大講堂には国宝・薬師三尊像、聖霊院には国宝・聖徳太子像、八角円堂の西円堂には、国宝・薬師如来像など境内の西側にも多くの国宝が鎮座していますので、廻廊を見てすぐに夢殿の方へ進んではもったいないですよ。

さて、法隆寺の仏像には私としては見逃せない仏さまが3体あります。

それは、もちろん、夢殿に鎮座する救世観音菩薩、そして博物館として平成10年に作られた大宝蔵院に納められている百済観音、夢違観音です。

まずは、大宝蔵院についてご紹介していきましょう。

このお堂は百済観音堂という別名があるくらい、この仏さまのためにお堂が作られたともいえます。百済観音は、高さ210センチ弱もあるしなやかな姿で、7世紀前半頃の作造とされています。8頭身の体躯や、表情から渡来仏と考えられていましたが、材質がクスノキとヒノキであることから今は国内で制作された像と確認されています。作者も制作年も不明で、そして近年まで法隆寺では観音ではなく虚空蔵菩薩として祀られていたなど謎の多い仏像のためか、その姿に魅せられた作家が模作品も作るなど、現在、大英博物館や東京国立博物館などにはレプリカも存在します。

夢違い観音(ポストカードより)

国宝がずらり大宝蔵院の入り口に「夢違観音」

白鳳時代の国宝仏、夢違観音は大宝蔵院の入り口を入ってすぐのところに鎮座しています。「この像に祈ると悪夢が吉夢に変わる」という伝説から、この名で呼ばれ始めました。見る角度によって表情が変わって見えるのは私だけでしょうか? 見る者の心を反映する仏さまなのかもしれませんね。

この他、有名な玉虫厨子など飛鳥・平安時代の国宝・重文が大宝蔵院には所蔵されています。

八角円堂の夢殿

聖徳太子の住まい跡にある「夢殿」の本尊が救世観音像

さて最後になりましたが、八角円堂の夢殿です。法隆寺の一画にありますが、この場所にあるお堂は太子が亡くなってから100年以上が経った739(天平11)年に、信行というお坊さまが再興した伽藍群です。この地は聖徳太子の住まいのあった斑鳩宮の場所とされ、夢殿の他に絵殿、舎利殿、伝法堂などが立ち並び、中宮寺と接しています(というか伝法堂の裏からしか中宮寺へは行けない)。

夢殿には、現在春と秋の特別開帳時に拝顔できるようになった救世観音像が本尊として祀られています。この観音さまは聖徳太子の等身像として伝わっていますが、1.8メートルも上背のある飛鳥仏で、明治時代までは秘仏とされていました。有名な話ですが、明治政府の調査団としてやってきたアーネスト・フェノロサが説得の上開けさせた夢殿の本尊は、500ヤード(457メートル)もの布に巻かれていて、布をとく時には「祟りがある」と言って僧たちはみな避難したそうです。約200年ぶりの開扉だったといい、埃まみれの布の中から金色に輝く仏さまが出現したとのこと。200年ぶりということは、江戸時代に1度、平安時代あたりにも1度供養(開扉)があったのでしょう。しかし500ヤードといえば、ゴルフでもロングホールと呼ばれるくらいの距離があります。これほどまでに隔離されていたとは、どれだけ畏れられていたのでしょうか。

救世観音像(ポストカードより)

そんな「怨霊」扱いをされてきた聖徳太子の等身大像が、「救世」と冠する観音さまであるのも不思議ですが、法隆寺には「法隆寺七不思議」という伝説があります。私からすると、存在自体が不思議に包まれたお寺だけに、不可思議な話は七つに限らないのではないかと思っています。最近では、宇宙人の姿が、塑像に刻まれているという話も広がっていますしね。聖徳太子自体が宇宙人という説もあるくらいですから、何があっても不思議ではないお寺であることは間違いないでしょう。一生に1度とは言わず、春か秋の夢殿特別開帳時に何度でも訪問されるとよいかと思います。

※参考 世界遺産 日本(Amazon primeビデオ) 隠された十字架―法隆寺論 法隆寺と聖徳太子── 一四〇〇年の史実と信仰